Dans un contexte où l’urbanisme est soumis à une pression environnementale croissante, il est important de considérer le rôle stratégique de la nature dans la ville.

Les trames vertes symbolisent ces enjeux et sont aujourd'hui considérées comme des infrastructures environnementales à part entière.

Elles apportent des bénéfices concrets à plusieurs niveaux : soutien à la biodiversité, adaptation climatique, valorisation foncière, amélioration de la qualité de vie… Pourtant, elles restent encore trop souvent sous-estimées ou ajoutées en fin de chaîne, comme une contrainte paysagère plus qu’un levier stratégique.

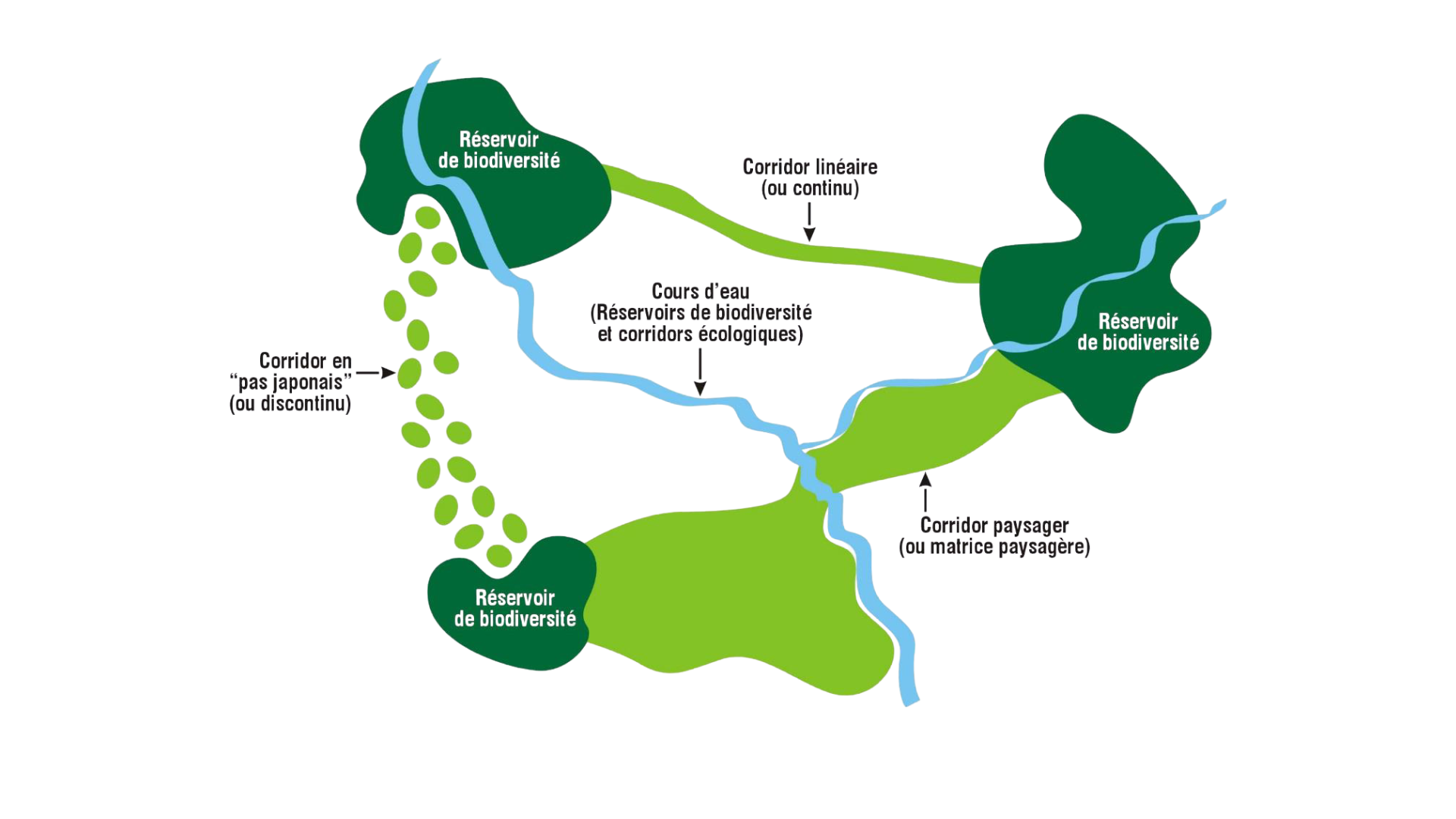

Le terme “trame verte” est parfois utilisé de manière générique pour désigner tout espace végétalisé. En réalité, sa définition est bien plus précise : il s’agit d’un réseau continu d’espaces naturels ou semi-naturels, conçu pour connecter les habitats du vivant et permettre la circulation des espèces, qu’elles soient animales ou végétales.

La trame verte s’inscrit dans le cadre plus large des trames vertes et bleues (TVB), définies à l’échelle nationale par le Grenelle de l’Environnement, puis déclinées dans les documents d’urbanisme locaux (SRADDET, SCOT, PLU, etc.).

Concrètement, une trame verte peut prendre plusieurs formes :

L’important n’est pas tant l’aspect végétalisé que la cohérence écologique : une trame verte est fonctionnelle si elle permet la continuité des milieux naturels, la mobilité des espèces, et l’interconnexion des habitats.

Par exemple, à l’est de Nantes, le quartier Bottière–Pin Sec bénéficie d’une profonde transformation urbaine intégrant une trame végétale de 2 km. Porté par la Ville et la Métropole, ce projet vise à désimperméabiliser les sols, créer des espaces publics plus ombragés et planter plus de 1 000 arbres d’ici 2026. Le cœur de quartier, les rues et les squares (Grande Noue, Grande Garenne, Augustin Fresnel) sont repensés pour favoriser la fraîcheur, la convivialité et une meilleure résilience face au changement climatique.

En somme, une trame verte, c’est une infrastructure vivante. Elle relie les paysages et connecte les usages, tout en soutenant la résilience des territoires.

Intégrer une trame verte cohérente dans un projet d’aménagement dépasse la simple dimension écologique : c’est un véritable levier économique. Plusieurs études montrent que la proximité d’espaces verts bien conçus peut augmenter la valeur des biens immobiliers de 5 à 15 %. Cette plus-value s’explique par plusieurs facteurs : un cadre de vie plus agréable, une meilleure gestion des températures estivales grâce à l’ombrage naturel, un air plus pur, mais aussi la possibilité pour les habitants de pratiquer la marche ou le vélo dans un environnement sécurisé et connecté.

Les quartiers dotés de trames vertes fonctionnelles attirent davantage les habitants et les investisseurs, ce qui se traduit par une commercialisation plus rapide des lots et une valorisation accrue des biens.

Les trames vertes jouent un rôle majeur dans l’adaptation au changement climatique, notamment dans les zones urbaines où les îlots de chaleur, les risques d’inondation et la pollution atmosphérique sont particulièrement prégnants. En favorisant la circulation de l’air, en apportant de l’ombrage et en permettant une meilleure infiltration de l’eau, elles réduisent significativement ces effets néfastes.

Ces fonctions naturelles permettent de diminuer les besoins en infrastructures lourdes et coûteuses, comme les systèmes de climatisation ou les bassins de rétention des eaux pluviales. Ainsi, dans certains projets urbains, l’intégration réfléchie de corridors écologiques permet de réduire les dépenses publiques et privées consacrées à la gestion climatique, tout en augmentant la résilience globale du territoire.

Au-delà de leur impact direct sur le foncier et le climat, les trames vertes constituent un atout stratégique pour accéder à des financements publics et privés. Elles sont en effet valorisées dans les appels à projets liés au développement durable, permettant d’obtenir des subventions de l’ADEME, des fonds européens ou des bonus réglementaires dans les documents d’urbanisme.

Par ailleurs, la présence d’une trame verte bien conçue facilite l’obtention de labels environnementaux reconnus, tels que le Label Bas Carbone, BREEAM ou BiodiverCity, qui valorisent la performance écologique du projet. Ces labels ouvrent souvent droit à des avantages fiscaux et renforcent l’attractivité commerciale.

Mais l’intégration des trames vertes dépasse la seule logique incitative : elle est aussi devenue un vecteur structurant de la planification urbaine. Dans de nombreux territoires, leur inscription dans les plans locaux d’urbanisme (PLU) ou les schémas de cohérence territoriale (SCoT) permet de traduire les objectifs de résilience écologique à l’échelle des documents réglementaires. Cela se matérialise par un "fond vert" dans les documents cartographiques d’urbanisme, désignant les zones à préserver, renaturer ou valoriser sur le plan écologique.

Ce fond vert devient un outil d’arbitrage essentiel entre développement urbain et protection des continuités écologiques. Il permet d’éviter les ruptures de corridors, d’encadrer l’étalement urbain, et d’orienter les projets d’aménagement vers des formes plus compactes, plus végétalisées et plus sobres. En cela, il sert aussi les objectifs de lutte contre les îlots de chaleur, de gestion des eaux pluviales, et d’amélioration du cadre de vie.

Enfin, au-delà du cadre réglementaire, les trames vertes offrent un levier de dialogue avec les citoyens et les acteurs du territoire. Elles cristallisent des attentes croissantes en matière de nature en ville, de santé environnementale et de qualité des paysages. Leur co-construction avec les habitants, les agriculteurs ou les associations locales renforce l’acceptabilité des projets et ancre l’aménagement dans une vision plus durable, partagée et vivante du territoire.

Penser la trame verte, ce n’est pas simplement “faire joli avec du vert”. C’est au contraire dessiner un territoire plus robuste, plus respirable, et plus attractif. C’est faire le choix d’un urbanisme qui articule harmonieusement nature et développement, plutôt que de les opposer.

La trame verte devient ainsi une véritable infrastructure stratégique. Chez Netcarbon, notre mission est d’accompagner les porteurs de projets en mettant la donnée au service du vivant. Nous aidons à identifier, renforcer et valoriser les trames vertes, de façon mesurable, durable et efficace.

Il est temps de considérer la trame verte comme la première infrastructure naturelle de vos projets d’aménagement et de renaturation.

Sources

Vérifier l'éligibilité de mon projet

Vérifier l'éligibilité de mon projet